Cléistothèce

Le cléistothèce (écrit aussi cleistothèce) ou la cléistothécie (du latin cleistothecium, lui-même issu du grec ancien kleistós « fermé » et têke « étui, boîte ») est un organe de reproduction sexuée en forme de sphère, sans ouverture, qui contient un ou plusieurs asques disposé sans ordre apparent et ne se développant pas sur un hyménium. Il s'agit d'une forme particulière d'ascocarpe globuleuse présente chez certains champignons phytopathogènes ascomycètes. C'est par sa rupture ou son éclatement que les ascospores sont libérées au printemps et germent en reproduisant le parasite[1],[2].

Le cléistothèce s'oppose au périthèce qui se développe sur une couche fertile, l'hyménium, et présente une structure ouverte, l'ostiole[2].

Chez certaines espèces provoquant la maladie cryptogamique de l'oïdium, cette fructification sexuée, qui apparaît en automne, présente de petits appendices filamenteux (expansions ramifiées ou non, appelées « fulcres ») dont la forme observée au microscope permet au mycologue de distinguer les différentes espèces[1].

Ces structures, retrouvées presque essentiellement sur les feuilles, ne sont généralement produites qu'en fin de saison, ou lorsque les conditions du milieu sont favorables à leur formation. Elles sont considérées comme une forme de conservation hivernale[3].

On rencontre des cléistothèces dans des groupes phylogénétiquement éloignés comme les Erysiphales ou les Eurotiales. Le caractère fermé de la « fructification » sexuée est une convergence évolutive entre ces deux ordres, l'origine et la structure des cléistothèces étant différentes.

-

Sur une feuille, les masses colorées parmi le mycélium blanc représentent les cleistothèces de Sawadaea tulasnei (en), la pourriture blanche de l'érable plane (vue à l'œil).

Sur une feuille, les masses colorées parmi le mycélium blanc représentent les cleistothèces de Sawadaea tulasnei (en), la pourriture blanche de l'érable plane (vue à l'œil). -

Cléistothèces de Uncinula adunca sur feuille de peuplier tremble (vue à la loupe).

Cléistothèces de Uncinula adunca sur feuille de peuplier tremble (vue à la loupe). -

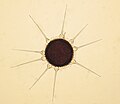

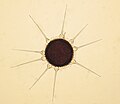

Cléistothèce de Phyllactinia guttata sur un Noisetier.

Cléistothèce de Phyllactinia guttata sur un Noisetier. -

Après maturation, un cléistothèce de Microsphaera (en) libère des ascospores (vue au microscope).

Après maturation, un cléistothèce de Microsphaera (en) libère des ascospores (vue au microscope). -

Cléistothèce de Pseudallescheria boydii libérant ses spores.

Cléistothèce de Pseudallescheria boydii libérant ses spores. -

Cléistothèce d'Erysiphe platani sur Platane libérant un asque.

Cléistothèce d'Erysiphe platani sur Platane libérant un asque.

Notes et références

Articles connexes

Portail de la mycologie

Portail de la mycologie