Musée de la faïence de Moustiers-Sainte-Marie

| Visiteurs par an | 8 868 ()  |

|---|---|

| Site web | Site officiel |

| Pays | France |

|---|---|

| Commune | Moustiers-Sainte-Marie |

| Adresse | Rue du seigneur de la Clue F-04360 Moustiers-Sainte-Marie |

| Coordonnées | 43° 50′ 45″ N, 6° 13′ 17″ E |

|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Le musée de la Faïence est situé rue du seigneur de la Clue à Moustiers-Sainte-Marie.

Historique

Le musée de la Faïence de Moustiers-Sainte-Marie a été créé à l'initiative de l'Académie de Moustiers et de son secrétaire perpétuel Marcel Provence. Il a été inauguré par Jean-Louis Vaudoyer, poète et futur membre de l'Académie française, le 15 septembre 1929. D'abord hébergé place Blacas, il sera transféré en 1932 dans l'hôtel Bertet de la Clue, siège de l'hôtel de ville.

En 1954 l'Académie de Moustiers fait don du musée et de ses collections à la Mairie. En 1978, la chanoine Jean-Marie Plume, conseiller municipal, transfère le musée dans une salle souterraine de l'ancien prieuré. L'inauguration a lieu le 1er juillet par Gaston Deferre, député maire de Marseille et président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur[1].

En 1996 le musée retrouve ses anciens locaux de l'hôtel de ville. Après fermeture et au terme de travaux de rénovation et d'agrandissement, le musée rouvre ses portes le 27 juin 2014 avec de nouvelles salles qui permettent d'accueillir les faïences de la donation du collectionneur Pierre Jourdan-Barry[2]. Il a obtenu le label Qualité Tourisme[3].

Collections

Le grand salon bleu

Dans cette pièce sont rassemblées les faïences à décor bleu provenant essentiellement des deux manufactures qui ont dominé les débuts de la production : Clérissy et Olérys.

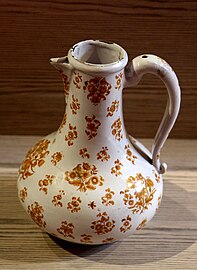

Chevrette et pots de pharmacie

Cette chevrette que l'on nomme en vieux français vase de "monstres" c'est-à-dire pour être montrée, est à décor en camaïeu bleu de grand feu, datée de 1687 et signée par Pierre Clérissy, premier fabricant de Moustiers à avoir obtenu le titre de "maître faïencier". Elle porte en effet sur son piédouche l'inscription suivante : Monsteriis opera P.Clerissy pro. aquensis S-i Jacobi ... pharmacopolio 1687 se traduisant par "fait à Moudtiers par P. Clerissy pour la pharmacie de l'Hôpital Saint Jacques d'Aix". Cette chevrette, qui doit son nom à la forme en corne de chèvre de son bec verseur, est une cruche sans anse au dessus du col, mais avec une anse latérale. La chevrette était surtout utilisée pour la conservation des sirops : c'est le pot à pharmacie par excellence car seuls les apothicaires avaient le droit de s'en servir et de l'exposer dans la vitrine de leur boutique[4]. Sur sa panse est inscrite le nom de son contenu : Mel Mercu, abréviation de Mellite de Mercuriale, sirop pharmaceutique préparé en parts égales avec du miel et du suc de Mercuriale annuelle[5]. Cette plante dioïque (les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées par des pieds différents) est réputée pour ses propriétés diurétiques et laxatives[6]. Dioscoride estimait à tort que la plante mâle, en décoction, favorisait la procréation des garçons, et la femelle celle des filles[7].

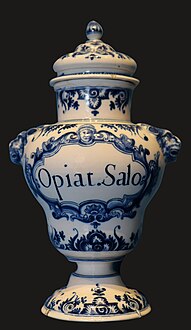

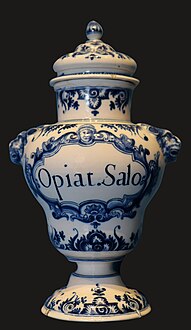

Deux autres pots à pharmacie datés de 1700-1725 de la fabrique Clérissy à décor de lambrequins sont exposés. L'un porte l'inscription "C Alkerme"" abréviation de Confection d'Alkermès, l'autre "Opiat Salo" pour Opiat de Salomon variante de la Thériaque.

- Faïence à décor bleu, chevrette et pots à pharmacie

-

Pot à pharmacie

Pot à pharmacie -

Chevrette, face arrière

Chevrette, face arrière -

Chevrette, face latérale

Chevrette, face latérale -

Pot à pharmecie

Pot à pharmecie

Armoiries et scènes de chasse

Ces motifs dominent la production des Clérissy. Les scènes de chasse proviennent des œuvres d'Antonio Tempesta graveur florentin de la Renaissance. Parmi ces gravures une quinzaine furent choisies pour décorer les grands plats de chasse. Ces plats ainsi confectionnés étaient destinés à décorer les dressoirs installés dans les salles où l'on mangeait, sur lesquels les Edits Somptuaires interdisaient depuis 1689 la présence d'orfèvrerie.

- Armoiries et scènes de chasse

-

Vasque, chasse au lion.

Vasque, chasse au lion. -

Armoiries Lorraine Harcourt

Armoiries Lorraine Harcourt -

Chasse au cerf

Chasse au cerf

Décor Bérain

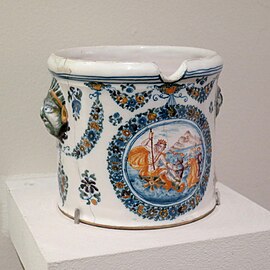

Ce type de décor est inspiré des planches de l'ornementiste Jean Ier Bérain. Il se caractérise par sa symétrie autour d'une figure centrale entourée de jeux d'entrelacs, de dentelles, cariatides et grotesques. Ce décor est appliqué sur des plats, fontaines d'applique, rafraîchissoir, bassin, drageoir, porte-huilier, terrine etc.

Dans le domaine de la céramique, ce décor a connu un succès considérable non seulement en France dans les centres comme Moustiers-Sainte-Marie, Marseille, Toulouse ou Bordeaux, mais aussi à l'étranger en Italie et en Espagne.

- Décor Bérain

-

Plat oblong

Plat oblong -

Plat ovale

Plat ovale

Cabinet d'un collectionneur

Le mobilier de ce cabinet a été offert au musée de Moustiers par Pierre Jourdan-Barry, grand mécène du musée ( plus de 50% des faïences exposées) en souvenir de sa grand-mère Malfada ; il fut également mécène d'autres musées, notamment celui du Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode de Marseille.

Les principales pièces exposées sont :

- Un plat à poisson du XVIIIe siècle dont le décor floral souligne la forme harmonieuse ; la longueur exceptionnelle de ce plat (74,8 cm) montre la maîtrise technique des ateliers de Moustiers-Sainte-Marie.

- Une bouquetière d'applique (1750-1770), de la fabrique Ferrat en faïence stannifère et décor polychrome de petit feu.

- Un surtout de table en faïence stannifère et décor en camaïeu de grand feu. Le cartouche central réalisé en polychromie représente Apollon ; il est entouré de quatre compositions symétriques en camaïeu bleu. Cet objet est percé de quatre orifices destinés à recevoir les bras de support des chandelles de cire.

- Un porte-montre daté de 1760 environ en faïence stannifère à décor de grand feu polychrome. L'orifice central destiné à recevoir la montre est entouré d'ornements montrant de part et d'autre un homme (la mort) et une femme (le temps qui passe)[M 1].

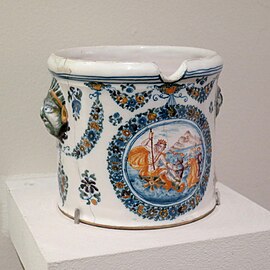

- Une fontaine couverte accompagnée d'un bassin. Le médaillon central de cette fontaine représente Orphée charmant les animaux. Le bassin quadripode est pourvu de prises latérales en forme de mufle de lion. Le médaillon du bassin représente le retour de chasse de Diane accompagnée de ses servantes et de ses chiens.

- Cabinet d'un collectionneur

-

Plat oblong à poisson

Plat oblong à poisson -

Porte-mpntre

Porte-mpntre -

Fontaine couverte

Fontaine couverte

Salle verte des décors à guirlandes

Les guirlandes sont constituées par la répétition d'arcs de cercle formés d'un enchaînement de fleurs, de feuillages ou de branchages. Elles encadrent généralement une composition centrale représentant une scène mythologique.

Les pièces exposées sont :

- Plateau circulaire de la fabrique Olérys et Laugier vers 1750, faïence stannifère à décor de grand feu. Les guirlandes et le galon entourant le médaillon sont en camaïeu ocre. La scène mythologique au centre de la pièce représente le Triomphe de l'Amour : on peut lire sur un drapeau porté par un ange Omnia Vincit Amor (L'amour triomphe de tout)[M 2].

- Assiette circulaire attribuée à la fabrique Fouque et Pelloquin, vers 1750, en faïence stannifère à décor polychrome de grand feu. Le médaillon central représente les trois Grâces.

- Assiette octogonale de la fabrique Olérys et Laugier vers 1750, en faïence stannifère polychrome de grand feu. Le motif centrale est une simple représentation de Bacchus enfant.

- Assiette circulaire à huit accolades de la fabrique Clérissy. Le médaillon central représente la fuite de Daphné qui refuse de céder aux avances d'Apollon et qui est métamorphosée en laurier[M 3].

- Une tasse et sa soucoupe ainsi qu'un bassin de la fabrique Olérys et Laugier vers 1740.

- Une assiette octogonale de la fabrique Olérys et Laugier (1742-1749) avec les armoiries Berthelot.

- Rafraîchissoirs à verre de la fabrique Clérissy

- Le décor à guirlandes

-

Plateau, triomphe de l'amour.

Plateau, triomphe de l'amour. -

Assiette circulaire, Apollon et Daphné.

Assiette circulaire, Apollon et Daphné. -

Tasse et soucoupe

Tasse et soucoupe -

Assiette octogonale

Assiette octogonale -

Rafraîchissoir à verre

Rafraîchissoir à verre

Salle des décors aux grotesques

Le décor aux grotesques se compose de petites figures finement dessinées reposant sur des terrasses disposées de façon asymétrique. Les espaces libres sont remplis de feuillages ou de massifs végétaux. Ce décor aux grotesques aurait été importé d'Alcora, créé par Joseph Olérys.

Les principales pièces exposées sont :

- Plat oblong de la fabrique Olérys et Laugier, peint par Jean-Baptiste Salomé dit Salomé Cadet vers 1750 ; faïence stannifère, décor en camaïeu ocre de grand feu polychrome. Au centre de ce plat se trouve un personnage en pied richement vêtu. Il est entouré d'un décor fantastique avec un oiseau à trois têtes, un singe emplumé portant un perroquet, un homme combattant un dragon, un papillon géant etc. Les ailes du plat contrastent avec cette exubérance par la sage ordonnance de sa composition végétale[M 4].

- Assiette circulaire en faïence stannifère de grand feu avec un décor floral sur les ailes et au centre trois personnages.

- Plat oblong de la fabrique Olérys et Laugier, en camaïeu vert de grand feu. Les ailes de ce plat sont décorées de fleurs. Au cntre figurent insectes et oiseaux avec deux groupes de personnages : une femme et un enfant ainsi qu'un pèlerin.

- Décor aux grotesques

-

Plat oblong, Olérys et Laugier, camaïeu ocre.

Plat oblong, Olérys et Laugier, camaïeu ocre. -

Assiette circulaire, décor polychrome de grand feu

Assiette circulaire, décor polychrome de grand feu -

Plat oblong, Olérys et Laugier, camaïeu

Plat oblong, Olérys et Laugier, camaïeu

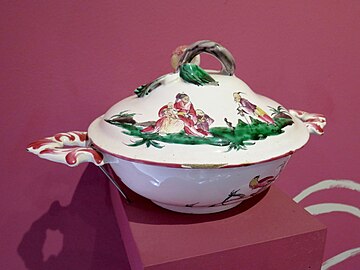

Salle rose : Faïence de la 2e moitié du XVIIIe siècle et du XIXe siècle

Après passage par une cour intérieure, le visiteur accède à une grande salle où sont exposées les faïences de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Bien qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle la production de la faïence ait commencé à décliner, les pièces réalisées durant cette période restent de qualité, notamment avec l'emploi de la technique du feu de réverbère.

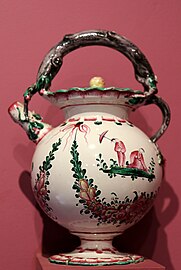

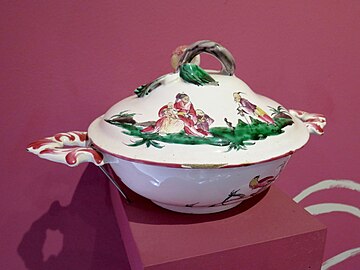

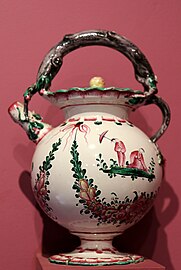

Décor chinois

Les décors d'inspiration chinoise ont d'abord été utilisés vers 1730-1740 en camaïeu bleu. A partir de 1760 ils sont de nouveau utilisés mais avec le technique du feu de réverbère. Ils s'inspirent surtout de l'œuvre de Jean Pillement, peintre et aquafortiste français[M 5]. On les trouve sur assiettes, cruches, bouillons etc.

- Décor chinois

-

Cruche couvert

Cruche couvert -

Ecuelle couverte

Ecuelle couverte -

Assiette contournée

Assiette contournée

Décor aux perroquets

Au XVIIIe siècle un engouement se développe pour les animaux exotiques comme les perroquets. Ces oiseaux étaient recherchés pour la beauté de leur plumage et leur facilité d'élocution car ils peuvent apprendre des phrases entières. Ce type de décor est une spécialité de la fabrique Fouque qui en produit jusqu'en en 1846[M 6].

- Décor aux perroquets

-

Plat circulaire

Plat circulaire -

Sucrier et plateau

Sucrier et plateau -

Assiett

Assiett

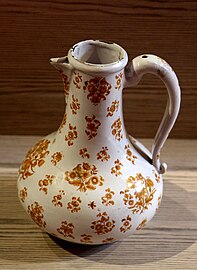

Décor floral

La fleur est présente dans de nombreux décors de céramique ou porcelaine. Les faïences de Moustiers n'ont pas dérogé à cette règle. De nombreuses variétés de fleurs sont représentées mais de façon évocatrice où il ne faut rechercher aucune exactitude de botaniste, mais l'influence des faïences de l'est de la France.

Une place particulière doit être faite à la famille des solanaceae qui comporte de nombreuses variétés : alimentaires avec le la pomme de terre, ornementales avec le pétunia, ou toxiques avec la jusquiame. Ce type à fleur de solanaceae a été probablement produit pour la première fois par la fabrique d'Alcora (Espagne) et introduite en Provence par Joseph Olerys[M 7].

Les tulipes ont été également largement représentées. Cet engouement fait suite à une "tulipomania" qui sévit surtout de 1634 à 1637 : les amateurs se disputaient à des prix fabuleux les bulbes notamment les variétés Vice-Roi et Semper-Augustus[8]. L'origine de cette mode s'explique par la nouveauté de cette culture à cette époque et la très grande variété des couleurs obtenues par les jardiniers.

- Décor floral

-

Rafraîchissoir à verres, camaïeu vert de petit feu, Fabrique Ferrat

Rafraîchissoir à verres, camaïeu vert de petit feu, Fabrique Ferrat -

Aiguière, décor de solanaceae, camaïeu de grand feu

Aiguière, décor de solanaceae, camaïeu de grand feu -

Plat oblong, tulipes camaïeu de grand feu

Plat oblong, tulipes camaïeu de grand feu

Décor aux drapeaux

Le décor aux drapeaux, également appelé aux trophées, est caractérisé par un faisceau d'étendards auquel se mêlent des armes (lances, canons) avec en leur centre un élément de rocaille. La tradition veut qu'il ait été conçu pour célébrer la victoire à la bataille de Fontenoy.

Salle des ateliers d'aujourd'hui

Dans cette salle sont exposées des faïences réalisées par des artistes contemporains qui créent à Moustiers des pièces uniques suivant la tradition qui a fait la célébrité de la ville ou selon une conception moderne. Parmi les artistes qui ont donné au musée une pièce particulièrement représentative de son art, on peut citer :

- Michèle Blanc[9].

- Anne-Marie et Marc Blanchard[10].

- Noëlle Mufraggi[11]

- Jean-Pierre et Reine Bondil[12].

- Jacques et Raymonde Lallier

- Françoise et Martial Bourdey qui ont créé l'Atelier Saint-Michel[13].

- Mireille Duconseille avec son atelier Bleu Cobalt[14].

Salle d'exposition temporaire

La visite du musée se termine par une salle des expositions temporaires.

Notes et références

- Nadine Gomez et Roger Zérubia, Musée de la faïence ; Moustiers-Sainte-Marie, Lyon, 2015, (voir dans la bibliographie).

- Autres références

- ↑ Le musée de Moustiers (Académie de Moustiers)

- ↑ L'épopée des donations Pierre Jourdan-Barry

- ↑ Label Qualité Tourisme

- ↑ Emblèmes corporatifs de la pharmacie : chevrettes, bocaux de couleur, croix, coupe et serpent p. 495

- ↑ Gérard Debuigne, Larousse des plantes qui guérissent, , 256 p., p. 166

- ↑ Lucienne Bézanger-Beauquesne, Madeleine Pinckas et Monique Tork, Plantes médicinales des régions tempérées, Paris, Maloine, , 395 p. (ISBN 2-224-02009-0), p. 126

- ↑ Pierre Delaveau, Secrets et vertus des plantes médicinales, Parts, Reader's Digest, , 464 p., p. 201.

- ↑ André Guillaumin, La vie des plantes, Paris, Larousse, , 468 p., p. 415

- ↑ Atelier Michèle Blanc

- ↑ Anne-Marie Blanchard

- ↑ Atelier Mufraggi

- ↑ Atelier Bondil

- ↑ Atelier Saint-Michel

- ↑ Atelier Bleu Cobalt

Voir aussi

Bibliographie

- Nadine Gomez et Roger Zérubia, Musée de la faïence Moustiers Sainte-Marie, , 72 p. (ISBN 978 2 84975 368 2).

- Académie de Moustiers, Les faïences de Moustiers du XVIIIe au XIXe siècle, , 240 p. (ISBN 978-2-849-75292-0).

- Bernadette de Rességuier, Les faïences de Moustiers, Ouest-France, , 32 p. (ISBN 978-2-7373-1999-0).

Article connexe

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Musée de la faïence de Moustiers-Sainte-Marie, sur Wikimedia Commons

- Ressource relative au tourisme

:

: - Muséofile

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- ISNI

- LCCN

- WorldCat

Portail de la culture

Portail de la culture  Portail des musées

Portail des musées  Portail des arts

Portail des arts  Portail de l’histoire de l’art

Portail de l’histoire de l’art  Portail de la céramique

Portail de la céramique  Portail des Alpes-de-Haute-Provence

Portail des Alpes-de-Haute-Provence