広目天

| 広目天 | |

|---|---|

木造四天王立像のうち広目天 (国宝・浄瑠璃寺蔵) | |

| 名 | 広目天 |

| 梵名 | 「ヴィルーパークシャ」 (विरूपाक्ष, Virūpākṣa) |

| 別名 | 毘楼博叉(びるばくしや) |

| 経典 | 『金光明経』 『仏母大孔雀明王経』 『方広大荘厳経』 |

| 関連項目 | 【四天王】 持国天 増長天 多聞天 |

| テンプレートを表示 | |

広目天(こうもくてん、梵名: ヴィルーパークシャ、梵: विरूपाक्ष, Virūpākṣa、巴: Virūpakkha)または西方天は、仏教における天部。持国天、増長天、多聞天(毘沙門天)と共に四天王の一尊に数えられる。ヴィルーパークシャとは本来サンスクリット語で「種々の眼をした者」あるいは「不格好な眼をした者」という意味だが、「尋常でない眼、特殊な力を持った眼」さらに千里眼と拡大解釈され、広目と訳された。又は毘楼博叉とも称する。三昧耶形は三鈷戟、羂索(両端に金具を付けた捕縛縄)。種子はビ(vi)。

広目天は四天王の一体、西方を護る守護神として造像されることが多い。仏堂内では本尊の向かって左後方に安置するのが原則である。その姿には様々な表現があるが、日本では一般に革製の甲冑を身に着けた唐代の武将風の姿で表される。

持物は、古くは筆を持ち巻物に何かを書き留めている姿で表現された。しかしこれは主に天平時代のもので、平安時代以後は徐々に別の持物を持つようになった。

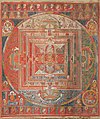

例えば密教の胎蔵界曼荼羅では体色は赤色、右手は三鈷戟を持ち、左手は拳にして右腰に置く姿で描かれる。また羂索を持った姿で表されることもある。また、中国の民間信仰においては赤い顔で竜を持った姿で表される。 右図は鎌倉時代作の四天王像のうちの広目天(左)と多聞天(右)で、広目天は邪鬼の上に静かに立ち、筆と巻物を持つ姿に表されている。

本来はインド神話に登場する雷神インドラ(帝釈天)の配下で、後に仏教に守護神として取り入れられた。仏の住む世界を支える須弥山の4方向を護る四天王の1員として白銀埵(はくぎんた)に住み、西の方角、或いは古代インドの世界観で地球上にあるとされた4つの大陸のうち西牛貨洲(さいごけしゅう)を守護するとされる。 また、諸龍王や富単那(ふたんな、梵名: pūtana。子供の熱病を引き起こす病魔)を配下とする。

画像

関連項目

- 仏の一覧

- ヴィルーパークシャ (インド神話) -梵名が同じであるアスラ神族やラークシャサ等の名

- 表示

- 編集

| ||

|---|---|---|

| 基本教義 |  | |

| 人物 | ||

| 世界観 | ||

| 重要な概念 | ||

| 解脱への道 | ||

| 信仰対象 | ||

| 分類/宗派 |

| |

| 地域別仏教 | ||

| 聖典 | ||

| 聖地 | ||

| 歴史 | ||

| 美術・音楽 | ||

| ||