銃後

銃後(じゅうご、英: Home Front)とは、戦争の状況下で、戦場における銃の後ろ、すなわち前線に対して、直接の戦場ではない後方という意味で用いられる。

概要

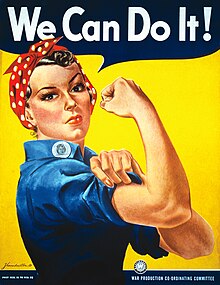

第一次世界大戦以降の近代戦は、国家総力戦により戦線での兵力のみならず、戦線から離れた都市や工業地帯にも戦略爆撃によって戦争の影響が大きく影を落とすこととなった。また、大量の火力と資源を消費することから、生産力と看做されていなかった女性や子供(子供は手が小さいため、第一次大戦時は薬きょうのプライマー作りに重宝された)が、兵力として徴用された男性の代わりとして機能することが要求された。

第二次世界大戦では、連合国・枢軸国問わず多くの国が女性を労働力として重視し、軍需工場での生産のみならず、郵便配達、電車運転などのサービス業でも、男性の代わりとして女性が参加した。軍務においても、管理業務、通信業務、後方地域での運転などは女性が当てられることが多かった。どちらかというと女性の起用は連合国の方で広範囲であり、ナチス・ドイツに至っては、ドイツ人男性がほぼ完全雇用に近い状態になっても、捕虜や占領国からの徴用に頼ることが多く、ドイツ人女性の起用には消極的であった。

劣勢となった日本では、逼迫した労働力不足は子どもの徴用まで招き、学徒勤労動員により子どもも労働力として位置づけられた。また、こうした生産基盤での統制を実施するために、経済の統制や、銃後におけるプロパガンダが重視された。

また、労働力としての女性の社会進出により、女性の労働環境が整備され、結果として社会における女性の地位向上につながった。

各国における銃後体制

- 女性トラック運転手

- 女性郵便配達員。奥には「女子職員募集」と書かれたポスターが見える。

- 台湾人女性工員

-

テキサス州フォートワースの航空機工場で働く女性工員(1942年10月)

テキサス州フォートワースの航空機工場で働く女性工員(1942年10月) -

テキサス州サンオーガスティン郡の小学校(1943年4月)。壁に「戦時国債を購入せよ」と書かれたポスターが貼ってある。

テキサス州サンオーガスティン郡の小学校(1943年4月)。壁に「戦時国債を購入せよ」と書かれたポスターが貼ってある。 -

「我々の勝利の仕事に参加せよ」

「我々の勝利の仕事に参加せよ」

オーストラリアで製作された女性の社会参加を呼びかけるポスター

関連団体

関連項目

外部リンク

- 『銃後』 - コトバンク

- Regional Oral History Office / Rosie the Riveter / World War II American Homefront Project(英語)

- Audio recordings from British Home Front in World War 2(英語)

- 横断検索(銃後) - ジャパンサーチ(BETA)

- キーワードで探す - 銃後 記事検索 | ジャパンアーカイブズ - Japan Archives

- 表示

- 編集

| この項目は、軍事に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:軍事、プロジェクト:軍事史/Portal:軍事)。 |

- 表示

- 編集